S’injecter son traitement une seule fois par mois. C’est ce qu’offriraient les nanotechnologies. Leur bénéfice serait d’améliorer l’action des antirétroviraux en prolongeant leurs effets. Mais la route vers une nanotrithérapie est encore longue.

Les nanotechnologies réussiront-elles là où les antirétroviraux (ARV), sous leur forme actuelle, échouent parfois ? Pris oralement, ces derniers ne diffusent en effet pas partout dans l’organisme ou pas suffisamment, comme dans les ganglions du système immunitaire. Le système nerveux central, l’oeil, la prostate et les testicules sont eux des sanctuaires inaccessibles. Une place de choix pour le VIH, qui y forme des réservoirs. Sans compter que les ARV, comme d’autres médicaments, n’agissent de façon optimale que durant quelques heures – on parle de demi-vie – avant d’être dégradés et éliminés par les reins. Ce qui oblige les patients à des prises quotidiennes afin de maintenir une concentration constante d’ARV dans leur organisme.

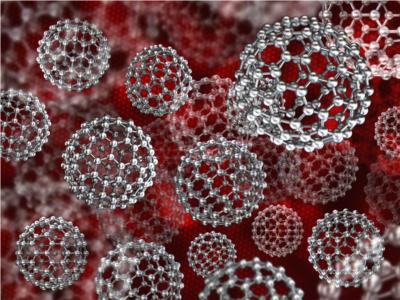

Un effet prolongé et mieux ciblé… Les nanoparticules pourraient pallier ces problèmes. D’une taille dix à cent mille fois inférieure à un millimètre, ces particules n’ont aucune vertu thérapeutique en tant que telles. Ce sont des transporteurs de molécule, de médicament. On parle d’ailleurs de nanotransporteurs. Leur petite taille ne leur permet pas de véhiculer de grandes quantités de médicament. Un désavantage ? Non, au contraire. La toxicité est ainsi plus faible. Et du fait de leur nature (lire encadré ci-dessous), ces nanotransporteurs passent plus facilement dans les muqueuses et peuvent franchir les barrières physiologiques les plus hermétiques, comme celle donnant accès au cerveau et à l’ensemble du système nerveux central. Certes les quantités d’ARV sont moindres, mais on est sûr que le précieux contenu est bien délivré au sein des cellules à traiter. Enfin, pour le Dr Rodolphe Garraffo, pharmacologue au laboratoire de pharmacologie toxicologie du Centre hospitalier universitaire de Nice, ces nanoparticules présentent un autre avantage non négligeable : « Elles protègent l’antirétroviral de la dégradation. Il est donc moins vite éliminé et diffuse plus longuement dans l’organisme. » Une plus grande persistance qui signifie également une plus grande efficacité. Ces outils high-tech offriraient donc la possibilité de s’injecter un traitement seulement une fois par mois, voire – on peut rêver – tous les trimestres.

… pour un usage prophylactique. Deux molécules sous la formulation de nanoparticules sont ainsi à l’étude. La première, le GSK744, développé par le laboratoire Glaxo SmithKline (GSK), empêche le virus d’intégrer son ADN dans celui de la cellule cible. Ce nouvel inhibiteur d’intégrase, analogue du dolutegravir (GSK), existe sous deux formulations : l’une à prendre oralement ; l’autre injectable par voie intramusculaire. Cette dernière se traduit par une solution très concentrée, ce qui espace le nombre d’injections dans le temps. Autre avantage : les nanoparticules ne sont pas rapidement éliminées par les reins, elles restent donc longtemps présentes dans le sang et libèrent l’inhibiteur petit à petit. Cette formulation a fait l’objet d’un essai de tolérance chez des volontaires séropositifs.

Injectée en une seule dose, la concentration du produit n’a pas diminué durant 21 à 50 jours. En comparaison, l’inhibiteur pris oralement n’a tenu que 40 heures dans l’organisme. On peut donc espérer une seule injection tous les deux mois environ.

L’autre antirétroviral est la rilpivirine, un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, fabriqué par le laboratoire Janssen. Les études de phase I ont aussi indiqué une libération prolongée dans le plasma après une seule injection. « On le trouve même à des concentrations plus importantes dans les muqueuses vaginales et anales, indique Rodolphe Garraffo. Une formulation parfaite pour un usage prophylactique. »

En mars dernier, à Boston, lors de la 21e Conférence internationale sur les rétrovirus et les infections opportunistes (CROI), deux études de prophylaxie préexposition (PrEP) impliquant le GSK744 LA ont été présentées. Elles ne concernent pour le moment que les singes. L’équipe du centre de recherche sur le sida Aaron-Diamond, de l’université Rockefeller (New York), conduite par David Ho, a injecté la solution à 16 macaques mâles deux fois à un mois d’intervalle. Une semaine plus tard, les singes ont été exposés par voie anale à une version humano-simienne du virus (SVIH). Aucun singe n’a été infecté, contrairement à ceux traités avec un placebo. Aucune infection n’a non plus été constatée chez 6 femelles macaques exposées au SVIH par voie vaginale après avoir reçu deux injections de GSK44 LA par l’équipe des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies d’Atlanta. Des résultats « extrêmement solides », selon Jean-François Delfraissy, directeur de l’ANRS. Et d’ajouter : « L’ensemble de la communauté a été très impressionné. Bien sûr, l’échantillon est faible et le virus simien assez différent du virus humain, mais cela reste une piste très prometteuse. » D’ici la fin de l’année, un premier essai clinique chez l’homme devrait débuter aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud et au Malawi.

Passer de un à trois ARV. Actuellement, ces nanoformulations ne concernent qu’un seul antirétroviral. Et rien ne permet de dire si on pourra agir de même avec trois. « Si c’est techniquement impossible, cela réduira l’intérêt de ces formulations », reconnaît Rodolphe Garraffo. Plusieurs équipes se sont déjà penchées sur le problème. On parle de nanotransporteurs combinant atazanavir et ritonavir qui se maintiendraient deux semaines à de très fortes concentrations… mais exclusivement chez la souris pour le moment. On l’aura compris, l’usage de ces produits high-tech en trithérapie n’est pas pour demain. On ne sait d’ailleurs pas combien coûte la production de ces petits bijoux, donnée que les industriels préfèrent consciencieusement passer sous silence.

Des transporteurs microscopiques

Les nanomatériaux sont partout dans notre quotidien : l’électronique, l’aéronautique, le matériel de loisir, les textiles, etc. La cosmétique et la santé s’en sont déjà emparés, même si leur utilisation reste encore sujette à débats. Depuis les années 1990, l’industrie cosmétique les utilise dans ses crèmes solaires. Le principe est de délivrer des principes actifs dans les cellules de la peau grâce à des nanoparticules. D’une taille microscopique, de 10 à 100 nanomètres (nm) dans la plupart des cas, ces particules sont mille à cent mille fois plus petites qu’une cellule. Et c’est bien là leur intérêt en médecine. Leur petite taille leur permet de pénétrer dans les cellules sans être importunées par le système immunitaire. L’outil idéal pour transporter des médicaments. En cancérologie, elles sont une alternative à la chimiothérapie, beaucoup trop toxique. Les cancérologues utilisent notamment des liposomes, des nanosphères constituées de molécules de graisse – des lipides – et remplies d’une molécule anticancéreuse. La membrane des cellules étant constituée des mêmes lipides, les liposomes se « fondent » dans la membrane. Le produit anticancéreux est alors libéré à l’intérieur de la cellule malade et l’empoisonne. Autre stratégie : des nanoparticules recouvertes d’oxyde métallique, de fer ou d’or. Une fois absorbées par la membrane cellulaire, les particules métalliques diffusent dans la cellule. Sous l’action d’une onde électromagnétique, ces dernières chauffent ou émettent une radiation, ce qui détruira la cellule cancéreuse. Depuis les premiers liposomes, les nanoparticules en sont déjà à la troisième génération. Pour mieux être guidées vers les cellules à détruire ou à traiter, elles ont été complexifiées, portant désormais à leur surface diverses molécules, des bouts de protéines pour être reconnues des récepteurs cellulaires… et même des anticorps.

Oliviers Donnars

Transversal n°73 mai/juin 2014 p. 22

Les nanotechnologies s’invitent dans le VIH

Les nanotechnologies s’invitent dans le VIH