En trente ans de combat, les acteurs de la lutte contre le VIH/sida ont créé ensemble un modèle unique en son genre. Un modèle qu’il leur faut aujourd’hui repenser.

Personne n’échappe à la crise de la trentaine. Pas même, semble-t-il, la communauté des personnes qui se battent depuis maintenant trois décennies contre l’épidémie de VIH/sida. Après n’avoir construit rien de moins qu’un nouveau modèle de dispositif sanitaire, elle vit aujourd’hui une période de doute. Car malgré ses efforts, le virus continue de progresser. En France, comme dans le reste du monde. La nécessité de repenser la riposte se fait d’autant plus forte qu’avec l’apparition de traitements efficaces, la pathologie s’est transformée. D’une condamnation à mort, l’infection à VIH est passée – d’un point de vue strictement médical et à condition d’avoir accès aux médicaments – à une « maladie chronique » qui, si elle est dépistée suffisamment tôt, n’impacte pas l’espérance de vie.

Le trouble n’est pas nouveau. Dès le début des années 2000 bourgeonnait dans la presse spécialisée l’idée du fameux « changement de paradigme ». Plusieurs spécialistes ont commencé à remettre en question le statut exceptionnel des politiques publiques de lutte contre le sida, fondées sur le principe de la responsabilisation individuelle, en « rupture avec les stratégies interventionnistes traditionnelles en santé publique » (1). Un exceptionnalisme qui s’explique, entre autres, par l’implication « unique » des personnes concernées dans la lutte, comme le rappelle Bruno Spire, médecin, chercheur à l’Inserm et ex-président de Aides. L’accès au dépistage est principalement visé, précise Constance Delaugerre. Reposant sur le volontariat, l’accompagnement et l’anonymat, cette démarche n’a pu être systématisée comme ce fut le cas pour d’autres pathologies telles que la tuberculose, et « cela nous coûte encore aujourd’hui [en termes d’efficacité] », admet la virologue.

Le fameux « changement de paradigme »

La PrEP remet en cause la prévention telle qu’on la pense depuis trente ans

En parallèle, la prévention a été bouleversée par l’utilisation des médicaments antirétroviraux (ARV), non plus seulement pour le bénéfice individuel des personnes porteuses du VIH, mais comme nouvel outil permettant de réduire les risques de transmission. Après le Treatment as Prevention (TasP), consacré en 2008 par l’Avis suisse, c’est au tour de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) de venir, en 2015, changer la donne. « La PrEP est en train de redéfinir en profondeur la notion de risque, puisqu’un rapport sans préservatif n’est plus forcément synonyme d’exposition à la transmission du virus », pose le sociologue Gabriel Girard, qui travaille depuis une dizaine d’années sur le VIH. « Ce phénomène remet en cause la prévention telle qu’on la pense depuis trente ans. »

Pour le jeune chercheur, le problème, c’est que « le système des représentations sociales évolue beaucoup moins rapidement que la médecine ». On le sait : les personnes séropositives demeurent stigmatisées, dans leur vie personnelle comme professionnelle, avec pour preuves chaque année les enquêtes de la communauté sur le sujet. « Dans les années 1980-90, les chercheurs en anthropologie ont fait le parallèle entre le VIH et d’autres pandémies, raconte Gabriel Girard. Ils ont démontré l’existence de structures anthropologiques de réaction face à la maladie : à un savoir médical objectif s’oppose systématiquement un savoir populaire de la représentation de la personne malade, dont le corps est souillé, sali. Comme si les données probantes ne suffisaient pas à changer les mentalités. Je crains que dans dix ans, il y ait toujours des gens pour penser qu’un moustique transmet le VIH… »

Données probantes vs croyances

Ainsi s’est dessiné le nouveau visage d’une épidémie plus vraiment exceptionnelle, mais exceptionnelle quand même

Ainsi s’est dessiné le nouveau visage d’une épidémie plus vraiment exceptionnelle, mais exceptionnelle quand même

Ainsi s’est dessiné le nouveau visage d’une épidémie plus vraiment exceptionnelle, mais exceptionnelle quand même. « « Que reste-t-il de spécifique au VIH ? », c’est la question que se pose de nombreuses associations aujourd’hui », confie Florence Thune, directrice des programmes associatifs France chez Sidaction, évoquant l’inquiétude généralisée face à un avenir incertain. « Nous revenons à une approche très médicalisée, ce qui provoque l’interrogation des associations sur leur place alors qu’elles accompagnent des personnes en situation sociale et économique très précaire, analyse-t-elle. La plupart d’entre elles sont aujourd’hui dans un jeu d’équilibriste financier, avec une question de survie qui incite à faire des compromis pour continuer à la fois de percevoir des financements, et pour que le VIH reste pris en compte avec toutes ses spécificités. Et quand elles ne s’interrogent pas sur la nature de leur action, elles s’interrogent sur sa forme et ses modalités. »

Deux options s’offrent alors. La première, pour laquelle a opté par exemple l’Association Kénédougou Solidarité au Mali et qui répond à des besoins réels, consiste en une approche populationnelle. « La cible de nos programmes de prise en charge globale du VIH était au départ la population générale, expliquent deux de ses membres, Oumar Goïta et Cheick Abou Laïco Traoré. Mais nous nous sommes finalement portés sur les populations vulnérables : travailleurs/travailleuses du sexe, HSH, usagers de drogues, personnes en milieu carcéral, personnes à mobilité réduite et malentendants, femmes et enfants… » Une voie privilégiant les publics prioritaires, suivie par de nombreuses associations à l’international où l’accès aux soins demeure un enjeu majeur pour ces personnes particulièrement exclues.

Une autre stratégie repose, paradoxalement, sur l’élargissement des champs d’intervention au-delà du VIH. « Pour continuer à percevoir des financements et garder notre axe spécifique au VIH, nous avons dû diversifier nos missions », témoigne Valérie Bourdin, directrice de l’Association de lutte contre le sida (ALS) à Lyon, qui propose depuis 2015 un programme de médiation en santé générale dans des quartiers prioritaires de la région Rhône-Alpes. « Nous avons remporté un appel à projets de l’Agence régionale de santé, auquel nous avons très clairement répondu pour sauver des postes. Nous savions en effet que nous allions certainement perdre une partie de nos subventions régionales, du fait des élections et du changement de majorité [élu en 2015, Laurent Wauquiez, du parti Les Républicains, dirigera la région jusqu’en 2021, ndlr.]. » Il en va de même pour la communauté scientifique, qui, comme le détaille Constance Delaugerre, se tourne désormais « soit vers d’autres épidémies émergentes, soit vers d’autres infections chroniques telles que les hépatites, par exemple. Il s’agit de se servir de tout ce que le VIH nous a appris pour nous ouvrir à d’autres problématiques ».

Elargissement des champs d’intervention

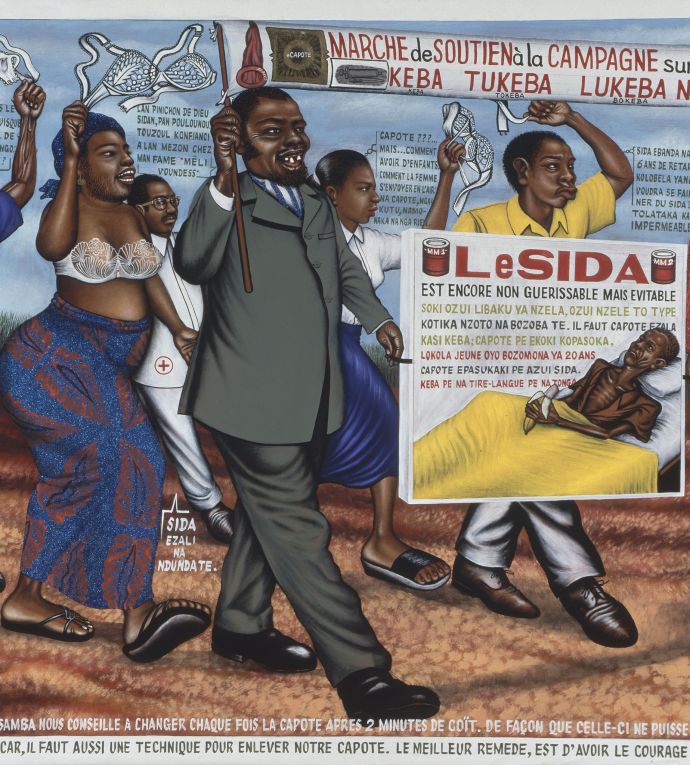

Cette « dilution » de la cause restreint, petit à petit, le champ des combats. Combats dont la forme a elle-même muté, au fil de l’institutionnalisation des acteurs de la lutte. « Au début, on devait forcer les portes pour se faire entendre, se souvient Hugues Fischer, cofondateur d’Act Up. S’il y a au moins une chose qu’on a réussie, c’est celle-là : c’est devenu normal que les pouvoirs publics nous consultent. Plus besoin de manifester devant le ministère de la Santé, un coup de fil et on est écouté. » Fini donc le temps où mobilisation contre le VIH/sida rimait avec actions coup de poing. « On a fabriqué de l’image médiatique pendant très longtemps car c’était notre technique, mais les canaux médiatiques sont aujourd’hui bouchés », appuie ce militant de la première heure. Difficile, en effet, de toucher le grand public sans relais.

Finies les actions coup de poing

Plus besoin de manifester devant le ministère de la Santé, un coup de fil et on est écouté

Pour Hugues Fischer, le tournant de la lutte ressemble plutôt à une courbe, dont le virage ne peut que se négocier en douceur. Ce dont a besoin la communauté, c’est du temps. Aucune remise en question ne peut se faire du jour au lendemain, surtout sans discussion. Bon nombre de personnes mobilisées identifient d’ailleurs le manque d’espaces de débats comme un point de blocage. Les rares colloques et rencontres organisés par les différentes structures ne suffisent pas à instaurer un dialogue continu et productif. D’autant que, sensibles à la confidentialité des informations, les acteurs n’ont pas été prompts à s’emparer du support numérique. Si des sites et des applications innovantes ont été imaginés, le potentiel d’Internet reste à l’heure actuelle inexploité. « Énormément de groupes de discussion de personnes intéressées par la PrEP sont apparus sur Facebook, où elles se retrouvent faute d’avoir un espace en ligne encadré », donne pour illustration le sociologue Gabriel Girard.

Mais renouveler les outils implique aussi, quelque part, de renouveler les personnes, alors que le milieu du VIH/sida est souvent qualifié de « vase clos ». La mise en avant médiatique de pionniers – faisant« partie du paysage », selon les propos d’Hugues Fischer – dont l’engagement et/ou l’expertise sont indiscutables rend parfois difficile l’émergence de nouveaux noms et de nouvelles idées. « La majorité des associations françaises se sont constituées avec des personnes concernées de près par le VIH qui en ont fait leur métier, commente Florence Thune de Sidaction. Mais celles-ci n’ont pas toujours acquis un statut leur permettant d’être reconnues dans d’autres domaines professionnels. La France aurait du agir plus tôt dans la professionnalisation de ces personnes engagées, dont certaines auraient pu devenir médiateurs de santé, statut qui a du attendre 2016 pour être intégré dans la nouvelle loi de santé ». Les salariés passent ainsi souvent d’une structure luttant contre le VIH à une autre, ne favorisant pas le changement. Par ailleurs, les militants peuvent aussi prendre les choses en mains : en 2015, les volontaires de AIDES ont choisi d’élire Aurélien Beaucamp, un président jeune, séronégatif, incarnant pour eux le renouveau.

Vase clos

Mais on ne remplace pas sa famille !

« Mais on ne remplace pas sa famille ! », s’insurge Constance Delaugerre. « Nous avons la chance de côtoyer encore de grands chercheurs, Françoise Barré-Sinoussi, Christine Rouzioux, Jean-François Delfraissy pour ne citer qu’eux… C’est parce que nos carrières se sont chevauchées que notre génération est aussi bien formée. La nécessité n’est donc pas tant le renouvellement que la transmission. » Transmission verticale, mais aussi horizontale. Car si les anciens peuvent servir d’exemples et guider les nouveaux, les acteurs ont, entre eux, beaucoup à s’apporter. En témoigne l’apparition de nouvelles stratégies de mutualisation, tirant pleinement parti de la diversité de la communauté. L’une des pistes pour inventer la lutte de demain ?

La communauté VIH/sida saura-t-elle se renouveler ?

La communauté VIH/sida saura-t-elle se renouveler ?