À l’occasion de la parution de son livre sur l’histoire mondiale du VIH/sida , Marion Aballéa, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Strasbourg, explique ce qui a motivé son travail et distingue l’apport de la lutte contre le VIH.

Vous êtes historienne, spécialiste des relations diplomatiques. Pourquoi vous êtes-vous intéressée au VIH ?

Marion Aballéa : Je m’y suis intéressée par un effet de domino, de sujet en sujet. Mon travail initial portait sur les relations diplomatiques franco-allemandes et sur le rôle des ambassades. Ensuite, j’ai développé un projet de recherche portant sur la manière dont celles-ci ont historiquement été prises pour cible par les opinions publiques. En explorant les archives, je suis tombée sur des documents concernant les manifestations autour des ambassades américaines lors du boycott de la Conférence de San Francisco, en 1990 [6e Conférence internationale sur le sida, ndlr]. Ce mouvement protestait contre la politique des États-Unis, qui interdisaient alors aux personnes porteuses du VIH l’entrée sur le territoire.

Ces recherches m’ont amenée à m’intéresser, de fil en aiguille, au sida comme enjeu diplomatique mondial, sujet de mon projet d’habilitation à diriger des recherches. Au travers de mes lectures réalisées dans ce cadre, j’ai constaté qu’il n’existait pas d’ouvrage proposant une approche historique, et synthétique, des enjeux sociopolitiques de la pandémie de VIH. Cela m’a poussée, avec l’appui de mon éditeur, à rédiger une synthèse accessible aux chercheurs comme au grand public. Enseignante à l’université de Strasbourg, j’observe que les jeunes générations connaissent mal cette histoire. Et parmi les militants engagés pour les droits des communautés LGBT, nombreux sont ceux qui ignorent l’impact identitaire décisif qu’a eu le sida sur les générations précédentes.

Avec les objectifs fixés par l’Onusida pour 2030, on parle beaucoup de la fin de l’épidémie. Dans quelle mesure cela a-t-il motivé l’écriture de cet ouvrage ? A-t-il une visée « patrimoniale » ?

M. A. : Avec mon éditeur, nous nous sommes interrogés sur le bon moment pour publier cet ouvrage. Devions-nous attendre cinq ans pour vérifier si l’objectif de 2030 serait atteint ? Aujourd’hui, nous nous situons dans un entre-deux : on se dirige vers la fin de l’épidémie, mais nous n’y sommes pas encore. L’idée est donc plutôt de rendre compte de la succession des « époques » du sida jusqu’à aujourd’hui.

Je ne parlerais pas de vision « patrimoniale ». Je suis historienne et, en ce sens, le livre adopte une démarche historique. Bien sûr, la question de la patrimonialisation m’intéresse comme phénomène social marquant ces dernières années. L’ouvrage y participe certainement à certains égards, mais c’est d’abord une tentative de raconter l’histoire de l’épidémie. Faudra-t-il ajouter des chapitres dans quelques années ? Je l’espère ; ce serait plutôt bon signe. C’est toujours un problème quand on écrit une histoire « du temps présent », car on n’en connaît pas encore la fin. Et on participe ainsi, malgré soi, à cette histoire autant qu’on l’analyse.

Comment avez-vous choisi de structurer cette histoire ?

M. A. : J’ai adopté une approche centrée sur les sociétés et leur rapport à la maladie, avec comme parti pris de faire à la fois une synthèse et une introduction pour des publics qui connaissent potentiellement mal cette histoire. À mon sens, en tout cas jusqu’à aujourd’hui, cette histoire s’est jouée en trois temps.

Le premier, celui qu’on appelle les « années sida » (1980-1990), est à la fois le mieux connu – du moins pour une certaine partie de la population – et le plus mythique : ce temps de l’épidémie est marqué par la découverte du virus et la mise en place des premières réponses sanitaires. Très centrée sur les pays occidentaux, cette période est dominée par le militantisme des grandes associations européennes ou américaines.

Le deuxième temps de cette histoire se décale vers l’Afrique : à partir des années 1990, l’épidémie s’intensifie en Afrique subsaharienne, mais c’est surtout le regard de la communauté internationale qui change. Il se focalise, enfin, sur l’espace le plus dramatiquement touché par le VIH, révélant notamment les inégalités dans l’accès aux soins et aux traitements. Il y a une dimension géographique dans cette période : le continent africain devient l’épicentre de la mobilisation internationale.

Enfin, le troisième temps, à partir des années 2010, est celui de la « chronicisation ». L’épidémie s’installe dans la durée grâce aux traitements, l’urgence est moindre et les priorités évoluent.

Pourquoi aussi peu d’historiens se sont-ils emparés du sujet ?

M. A. : Cela m’a étonnée. Au tournant des années 1980 et 1990, l’histoire du sida était un champ de recherche actif, avec les travaux intéressants de Mirko Grmek, Elizabeth Fee, Daniel Fox ou encore de Virginia Berridge. C’est comme si les historiens avaient eu cette intuition, au moment le plus marquant de l’épidémie dans les pays occidentaux, qu’ils avaient un rôle à jouer en saisissant l’histoire à vif. Puis, à partir du milieu des années 1990, plus rien ou presque n’a été produit.

Plusieurs explications sont possibles. D’abord, il y a le problème des archives : les historiens sont toujours très prudents lorsqu’il s’agit de travailler sur des sujets pour lesquels ils n’ont pas d’archives. Or celles sur le VIH sont – encore aujourd’hui – difficiles d’accès. J’ai facilement pu travailler sur les archives des associations – j’ai notamment eu accès aux fonds d’Aides –, je n’ai pas rencontré de grandes difficultés en Grande-Bretagne ou en Allemagne, j’ai travaillé sur les archives de l’Union européenne et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En revanche, en France et aux États-Unis, l’accès aux archives reste difficile.

Je me bats depuis trois ans pour consulter celles de Matignon : même s’il n’y a pas de raisons juridiques qui m’interdiraient l’accès, on sent qu’il existe des préventions politiques portant notamment, mais pas seulement, sur la période du sang contaminé. J’ai pu accéder aux archives de l’Élysée après un certain temps, mais je pense qu’ils ont bien étudié ce que je faisais. Aux États-Unis, j’attends toujours les réponses à des demandes que j’ai formulées sur des archives qui sont couvertes par le délai de communicabilité, c’est-à-dire des archives datant, pour les plus récentes, du milieu des années 1990.

Ensuite se pose la question de la légitimité : les historiens ont peut-être été bloqués par la parole des militants et des malades. L’histoire du sida – ou en tout cas les ouvrages qui s’en réclament – a été largement écrite par des militants engagés dans la lutte contre l’épidémie. Si cette production est une mine précieuse d’informations, un matériau extrêmement important pour l’historien, elle apparaît néanmoins « sacralisée » par l’expérience vécue, d’autant plus si les auteurs sont décédés.

L’historien se confronte à cette question : comment interroger ces sources, ces témoignages, sans nier le vécu individuel et collectif ? De fait, le récit historique ne correspond jamais au récit ou à l’expérience individuelle d’une maladie ou d’un phénomène social qu’est l’épidémie de VIH : la perspective historique est forcément différente.

Qu’est-ce qui rend l’épidémie de VIH si particulière par rapport aux autres pandémies ?

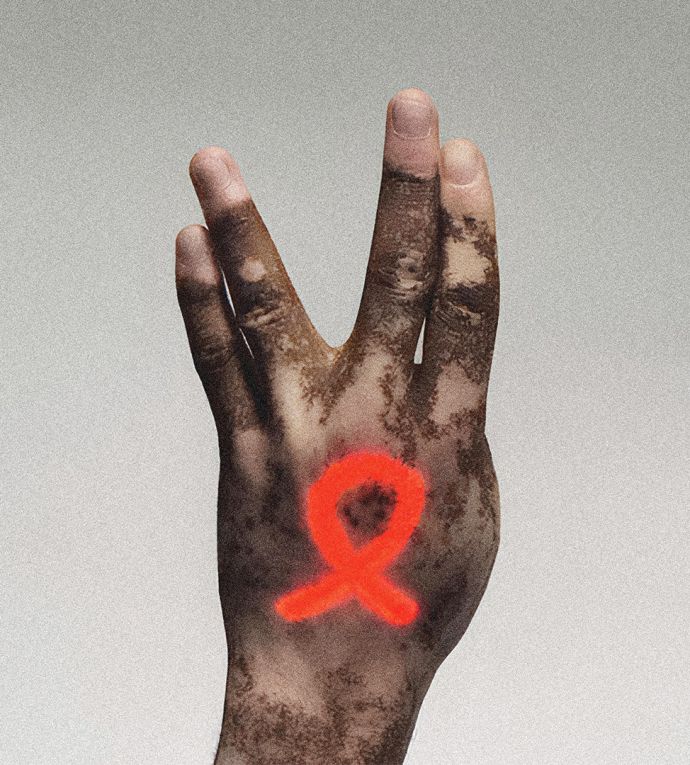

M. A. : Ce qui distingue le VIH/sida, ce n’est pas tant sa gravité sanitaire – bien que près de 40 millions de personnes soient mortes à ce jour – mais la réponse exceptionnelle, extraordinaire sur bien des aspects, qu’elle a suscitée. Jamais une épidémie n’avait engendré une telle mobilisation des malades, une telle réaction politique, ni une telle solidarité internationale.

Pourquoi cette épidémie a-t-elle engendré une telle réponse ? J’y vois deux éléments d’explication. Le premier tient certainement aux tabous anthropologiques associés au VIH. Le second tient au contexte médiatique. Le sida est la maladie de la télé reine, des médias triomphants : trente ans avant, cela aurait été différent.

En observatrice du monde contemporain, ce qui me marque – alors que j’ai commencé ce travail sur le sida en plein milieu de l’épidémie de Covid –, c’est de voir à quel point l’épidémie de VIH est fondatrice en matière de prise en charge publique, privée, associative et internationale des questions de santé. Aujourd’hui encore, on mesure combien cette épidémie a transformé nos sociétés.

En quoi cette mobilisation peut-elle inspirer la lutte contre les futures menaces épidémiques ?

M. A. : Je pense que le principal apport de la lutte contre le VIH tient à l’inclusion des malades, des communautés et des personnes spécifiquement concernées par une maladie dans les décisions de santé publique. C’est une conquête décisive.

Un autre apport crucial, qui a mis quelques années à s’imposer dans le cas du VIH, porte sur l’accessibilité universelle des traitements. L’idée que ça « ne vaut pas le coup » de traiter des malades en Afrique n’est aujourd’hui plus audible. Soyons honnêtes, de nombreuses maladies pour lesquelles des traitements sont disponibles font encore des ravages au Sud, mais la lutte contre le sida a montré qu’il était inacceptable de priver une partie de l’humanité d’un traitement existant.

De la même manière, on constate une sensibilité nouvelle sur la question des prix des traitements, des droits des brevets, etc. Soyons clairs, si rien ou quasiment rien n’a bougé en matière de droit, on sent que l’industrie pharmaceutique ne tient plus exactement les mêmes discours. Cela ne veut pas dire qu’elle fait évoluer ses pratiques ; on l’a vu au moment du Covid.

Pour le reste, sur la question de la mobilisation internationale ou de riposte internationale par exemple, je suis plus mesurée. À titre d’exemple, un accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, inspiré de l’expérience du Covid, est en cours de discussion à l’OMS : la négociation de ce dernier est gelée, ce que le retrait des États-Unis de l’OMS n’arrange pas. Cet accord reprenait des éléments importants, en partie issus de la mobilisation contre le VIH.

Ce qui restera incontestablement, et c’est aussi un hommage à rendre à tous ceux qui se sont battus, c’est la mobilisation militante et ce à quoi elle a abouti : l’inclusion des communautés dans les circuits de décision, la mise en place, en tout cas dans certains pays, du consentement libre et éclairé des patients, l’attention portée à la question des discriminations. La lutte contre le VIH a fait évoluer les choses positivement pour les malades du monde entier.

A lire : Une histoire mondiale du sida (1981-2025), Marion Allabéa, éditions du CNRS, mars 2025.

« Le VIH a suscité une réponse exceptionnelle, extraordinaire sur bien des aspects »

« Le VIH a suscité une réponse exceptionnelle, extraordinaire sur bien des aspects »